9月18日,零点研究咨询集团和友成企业家扶贫基金会联合发布了 “5.12地震灾区居民生活监测”二期结果。此次调查重点之一是灾区居民目前的就业情况以及针对就业的服务需求,结果显示:超过半数就业年龄段居民尚未就业;灾区就业问题表现形式多样化;提供针对性就业技能培训以提升就业适应能力是当前阶段就业援助的关键

超过半数就业年龄段居民尚未就业

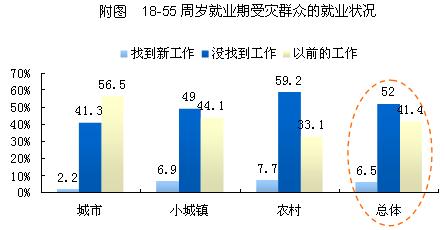

在接受访问的18-55岁就业年龄段的灾区居民中,超过半数(52%)目前尚未就业(其中农村居民比例达59.2%,城市居民为41.3%),41.4%的人回到了受灾前工作岗位,6.5%的人通过各种渠道找到了新工作。在目前刚刚找到新工作的这部分人群中,四成以上人通过亲朋好友的介绍获得新工作;两成人借助企业招聘会;通过社区居委提供的就业信息找到工作的占一成半;通过政府组织的招聘会获得就业机会的比例占到半成。

资料来源:零点研究咨询集团与友成企业家扶贫基金会联合发布的 “5.12地震灾区居民生活监测第二期调查结果”。

灾区就业工作新老问题共存,表现形式多样化

在实际访问中我们发现,目前灾区的就业问题存在种种表现形式:

首先:针对年龄偏大群体的就业岗位缺失。虽有不少企业自发在灾区招工,但观察安置区内张贴的企业招工简章可以发现,招工单位普遍要求就业人员年龄在20-40岁之间。据绵竹相关官员介绍:当企业恢复生产、新开发产业开始发展之后,灾区的就业问题基本可以解决,但原有就业困难群体的就业问题仍然不可避免。

其次,对口就业援助中存在异地生活适应性问题。在对口援建政策下,援建区域在就业援助方面做了很大努力,也发挥了很大作用,包括在灾区组织招聘会,以优越条件提供就业机会,提供针对性的就业技能培训、解决外出务工群体的交通费用等等。有些地区还提供技术援助,比如江苏正在与绵竹地区协商,援建高效农业示范园区以帮助带动绵竹地区的农业发展。但是,在对口地区就业援助中还存在生活适应困难问题,比如安县对口援助地区是辽宁,虽然招聘条件优越,但当地居民对于是否能适应北方气候条件和生活习惯心存疑虑,导致对口劳务输出量并不高。

再次,住房问题没有根本解决情况下,部分劳动力不愿意外出务工。中国人讲究安居乐业,但当前阶段,无论是城镇还是农村居民,都未能根本解决安居的问题。城镇地区的住房补偿政策尚未出台,农村居民建房资金普遍存在缺口期待政府的相关措施。在这种情况下,部分青壮年劳动力不愿外出务工,特别是去离家较远地区务工,一定程度上也影响了劳务输出量和就业比例。

最后,建筑行业存在技工短缺现象。由于灾后大规模建设,建筑行业出现技工稀缺现象,建筑小工日工资几乎是震前2倍,但还存在技工数量缺口。

针对性就业技能培训提升就业适应能力

解决就业问题,首先是创造就业岗位,其次是解决就业能力适应问题,后一点对于灾区就业工作尤为重要。因为灾后的经济发展模式会与灾前有所不同,旅游产业、建筑行业以及其它地区资源优势(如年画、刺绣等)方面,均会存在较大的用工需求。相关政府部门、NGO组织、用工企业等均可作为就业培训的主体。灾区居民也明确提出了这一需求,在“目前最希望得到的帮助”和“希望居住小区组织何种活动”中,分别有21.1%和27.6%群众提到了就业技能培训。

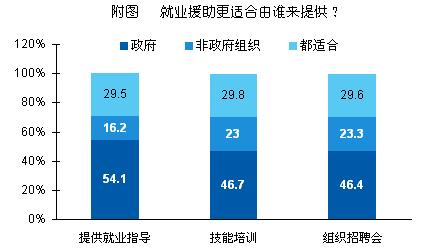

而对于就业援助的提供者,灾区群众除了依赖政府之外,对于NGO组织也寄予了很大期望,对于就业指导、技能培训和组织招聘会等方面,均有近三成受访居民认为NGO组织是最适合的提供方,同时还有2成左右的人认为NGO组织和政府组织同样适合。

资料来源:零点研究咨询集团与友成企业家扶贫基金会联合发布的 “5.12地震灾区居民生活监测第二期调查结果”。

灾区就业问题在就业困难群体依然存在情况下,新增就业能力再塑造,异地就业能力适应等新问题。结合地方政府重建地方经济的布局规划,根据灾后经济发展的不同模式和用工需求,提供针对性就业技能培训,再塑灾区群众就业适应能力是当前就业工作的关键之一。

技术说明:本次调查采用方便抽样的方法,于2008年8月2日至6日在成都、绵阳、都江堰、彭州、安县和绵竹6个地区,针对784名受灾居民进行了面对面的问卷访问。其中包括122名10至17岁的未成年受灾居民,662名18岁及以上的成年受灾居民。

特别感谢:

北汽福田汽车股份有限公司为本次调查提供了大力支持;

清华大学公管学院应急研究基地为本次调查的应急管理部分提供了专业意见。