9月18日,零点研究咨询集团和友成企业家扶贫基金会联合发布了 “5.12地震灾区居民生活监测”二期结果。此次调查重点之一是灾区居民对于各级政府部门在前期重建阶段的表现评价以及今后的工作需求,结果显示:灾区居民对中央政府、NGO组织、兄弟省市政府的表现给予了较高肯定,但对本省地方政府、乡镇及居委等基层组织的评价相对较低;具体来看,老百姓对于前一阶段基层组织几项重要的具体工作(板房分配、药品分发、生活补助发放)的结果满意度和过程透明度的评价并不低,但对于他们的办事能力和工作态度/工作作风的评价水平则相对较低。

群众评基层政府:工作结果并不差,但工作能力和态度不佳

与应激阶段的评价结果相似,在前期重建阶段,乡镇及居委会等基层组织的受评分值(4级评定标准下2.71分)与中央政府(3.78分)、NGO组织(3.53分)的受评分值间有较大差距。

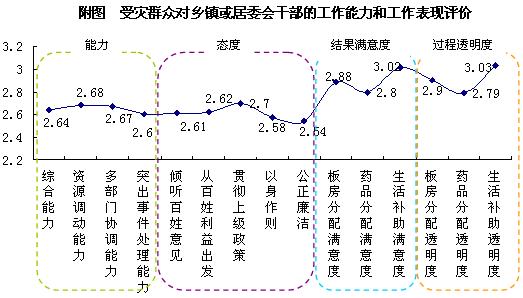

具体来看,针对前一阶段基层组织负责的三项重要工作——板房分配、药品分发、生活补助发放,老百姓对于结果满意度和过程透明度的评价并不低(均在2.8分以上,最高达3.03分),但对于基层干部办事能力和工作态度/工作作风的评价水平则较低,特别是对于基层干部公正廉洁性和以身作则两项,分别仅给予了2.54分和2.58分的评价。

注:图中数据为基于4级量表的评定结果,4分表示非常满意,1分表示一点都不满意。

资料来源:零点研究咨询集团与友成企业家扶贫基金会联合发布的 “5.12地震灾区居民生活监测第二期调查结果”。

基层干部这样说:能力和工作方式确有不足,但物资分配的制度化缺乏加大了基层工作的难度

针对这样的调查结果,我们听取了基层干部的“心声”,一方面,他们承认自身能力和工作方式中确实存在尚需改进的地方,比如在初期阶段,由于救灾物资总量不足,难以做到人均发放时,为了避免民众产生不公平感,他们曾经暂缓发放物资,等物资总量可以平均发放时才统一发放。虽然顾及了公平问题,但忽略了老百姓迫切需求救灾物资情况下,看到有救灾物资但却不及时发放而产生的更为严重的负面感受,以及因而产生的对于基层干部工作能力和廉洁性的质疑。另一方面,基层干部也提出了实际工作中的一些客观困难,首先,由于捐赠物资发放没有形成制度化,不同地区、不同安置点群众间互相比较后容易出现不平衡心理;其次,由于前期阶段很多方面采取对口援助方式,不同援助主体自身经济能力或者是投入力度上的差异导致接受不同援助主体的地区之间、不同板房区群众之间在受益感上产生差距,而这种不平衡感、受益差距感往往会被归咎于直接执行工作的基层组织及其干部身上。比如说,有些老百姓针对饼干包装大小不同、矿泉水品牌不同等提出疑问;某板房区群众提及周边某小区一个月内发了牛奶3次,但他们所在小区只发了一次等。据灾区基层官员介绍,物资发放过程中很少有徇私舞弊现象出现,一是基层干部自身的自觉性,二是上级政府查得严,一经发现就会给予非常严厉的处分。

研究人员认为:对于受灾群众来说,实际受益感能满足利益要求,但基层干部处理此类事件的过程管理能力不足,而救灾物资发放非制度化、对口援助投入力度差异化等问题进一步放大了基层干部过程管理能力之不足,一定程度上导致了灾区居民的不公平感。改善干群关系既需要基层组织干部在实际工作中积累经验、提升能力、改进工作作风;也需要灾区群众对基层组织的工作有更多理解和更合理的期待。而救灾物资发放的制度化建设既是救灾工作科学化、制度化的一个重要环节,同时也可降低基层组织工作难度,起到干群关系润滑剂的作用。

技术说明:本次调查采用方便抽样的方法,于2008年8月2日至6日在成都、绵阳、都江堰、彭州、安县和绵竹6个地区,针对784名受灾居民进行了面对面的问卷访问。其中包括122名10至17岁的未成年受灾居民,662名18岁及以上的成年受灾居民。

特别感谢:

北汽福田汽车股份有限公司为本次调查提供了大力支持;

清华大学公管学院应急研究基地为本次调查的应急管理部分提供了专业意见。